舞台全体が見えるようになって

能が楽しくなってきた

—伝統芸能を受け継ぎ、またそれを次代につないでいくという家に生まれて……。すんなり小鼓の世界に入られたのですか。

観世 稽古自体はしていましたけど、子供の頃はとにかく嫌いでした。自宅の舞台の上が子供部屋でして、父が稽古をする掛け声とか小鼓の音が下から絶えず聞こえてくるんです。それを聞くのがいやでいやで、頭痛になったり、逃げ出したりしてました笑)。

子供にとっては師匠が絶対なんですが、私は反抗ばっかり。ずいぶん甘えてきました。ただ、今はその頃からちゃんと稽古してくればよかったなという気持ちです。

打つ前の「っん」っていう「こみ」。この「こみ」をどう取るかが大事だという

—いつ頃からこの道でやっていこうと決意されたのでしょう。

観世 20代前半ですかね、やりたいこと、自分に適したことがあまりないな、この道でとりあえずやってみようかっていう感じで入ってきました。親父のことをあまり悲しませたくもなかったですし。

この世界、小鼓が好きになったのは最近、5年ぐらい前からですかね。それまでは次の日に舞台があると、いやでいやで仕方なくて、次の日が来なければいいのにと思うほどでした。まず自分は出遅れていますから、まるでだめだということが分かってる。迷惑をかけない、間違えないことに必死だったんですね。

今は、次の日が休みだったり小鼓を打たない日があると、打ちたいなぁって……。ガラッと変わりました。

—何かきっかけがあったのですか。

観世 そうですね。一つには、道具に興味を持つようになったことでしょうか。この道具を使ってこれと組み合わせたらどんな音がするだろう、それを試してみたいと思うようになりました。

それと、自分で言うのもおこがましいのですが、自分に力が備わってきたということはあると思います。ここがこうなればもっといい舞台になったとか、舞台全体が見えるようになってから楽しくなってきましたね。

僕は舞台に行く時に、だいたい車で行くんですけど、ちゃんとした位くらい)で正確な節で、大きな声で車の中で謡って行きます。それによって間違えないし、曲のイメージというのがだんだんできてくるんですね。

とにかく謡を謡う。何回でも足りないと思うんです。繰り返し繰り返し謡い込む。間違えないために、謡い込むことは本当に大事だと思っています。

太鼓や大鼓の主張を受けるのが小鼓

「こみ」をどう取るかが本当に大事

—大鼓と小鼓の違いはどんなことですか。

観世 大鼓は革を火で焙じて乾燥させますよね、だからカーンっていう高い音がする。小鼓は湿度を好むんです。だから、乾燥している季節はすごく苦労する。湿度を好むか好まないかということが、いちばん違うところですね。

それから、役割も違います。四拍子しびょうし、笛・小鼓・大鼓・太鼓)で太鼓が入る曲は太鼓がリーダーシップをとって、大小物だいしょうもの、笛・小鼓・大鼓)は大鼓がリーダーシップをとります。だから小鼓は受け身なんですよ。大鼓や太鼓を、どう受けてあげるか。もちろん自分の絶対的なものは持っていますから主張はします。でも自分の主張ばかりじゃだめ。その度合いが大事だと思います。

—舞台によって相手は変わりますよね。その都度、相手の方を受け止めると……。

観世 そうです。相手の主張を感じ取るといいますか、息ですね。謡っている人の息があるんです。

—それは呼吸の息ではなく……。

観世 なんて言ったらいいんだろう。シテ方、ワキ方、狂言方、囃子方すべて含めて、一体化しなきゃだめなんですね。だから、その息を感じ取れないと、いい能はできないと思います。

—深いですね。指揮者がいるわけじゃないですものね。

観世 指揮者がいないからこそおもしろいんですよ。自分たちがある意味、指揮者じゃないですか。受け身とはいえ、自分が指揮者になることもありますからね。

指揮者がいませんから、拍数や間合いは掛け声ではかるのですが、そのために大事なのは、打つ前の「っん」っていう「こみ」。この「こみ」をどう取るかが本当に大事なんです。シテ方は五流ありまして節が全然違うので、「こみ」の場所も違うんですね。それをしっかり調べて間違えないようにする。それから、太鼓や大鼓も流儀によって手組が違うんです。小鼓はまったく受け身ですから、流儀に合わせて手組を変えることもありますね。

—大変ですね。

観世 舞台もハードで大変ですけど、それ以外の時間も大変なんですよ。家に帰っても休めるわけじゃなくて、あまり演じたことのない曲であれば、徹夜してでも覚えなきゃなりませんし、鼓の革は繊細なものなので調整も大変です。休んでいる暇はないですね。

—常に頭の中はお能のことでいっぱい。

観世 そうですね。ただ、そればっかりでもいけないので、趣味、ストレス解消の場は作ってますけどね。

—趣味は?

観世 馬。競馬場の広い芝生の中を、いろんな馬が一生懸命走ってる。その姿って好きですね。パドックで馬が周回しているのもきれいだと思います。

—鼓って確か馬の皮では?

観世 馬が好きと言いながら、馬の革を毎日打っています。ごめんねって思いながらね笑)。

日本の伝統文化である能を次代に伝えることも大きな仕事

—双子の男の子がいらっしゃるそうですが、跡継ぎ育成はうまくいっていますか。

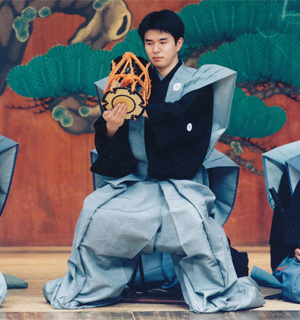

双子の息子、涼太君左)、大河君と。できれば二人に跡を継いでほしいと願っている

観世 いってないです笑)。自分がいやだったからかわいそうでね。夏休みの間は遊ばせてあげたいなとか。家内からは「もう少し稽古をしてあげて」と言われるんですけど、楽しそうにゲームやったりテレビ見ている時に「稽古しろ」って言うと、すごく悲しそうな顔するんで、「まぁ、今日はいいよ」って。

—優しい! でも、ずっといやだったのが、今はその魅力にはまっているわけですよね。

観世 そうですね。もしほかの道に進むなら、一度きりの人生だから楽しませてあげたいけれど、30代近くになってもいい、いざやろうと思った時に困らないよう、しっかり稽古はしておかなければならないと思っています。

僕は自分のわがままで稽古を受けずにきて、今にして思えば小さい頃もっとまじめに稽古を受けておけばよかったと痛感しましたし、それを取り返すのにものすごく努力しましたからね。

—前向きにやる気になってくれるといいですね。

観世 観世流の小鼓ってほんとに昔から続いていますからね。一回途絶えてはいるんですが再興して、父が18代家元、観世豊純。僕が19代になります。だから双子のうち、できれば両方やってほしいけど、一人はやってほしいなと。二人も男の子がいながら、20代目を残すことができなかったら責任問題ですよね。継承することも一つの大きな仕事だと思いますから。

蒔絵が施された「道本」作の小鼓の胴。新九郎さんの宝物

—ユネスコの世界文化遺産に最初に認定された能楽ですが、残念なことに日本国内においてさえ、若い方々にはあまり知られていません。昨年、11月1日が「古典の日」として制定されました。能を見る人も増えると思いますが、初心者がお能を楽しむコツを教えていただけますか。

観世 初めて能を見る人、まだそんなに経験のない人は、物語のあらすじをある程度理解してから観るといいと思います。

そして、まずは能楽堂の雰囲気を感じてほしい。あとはシテ方の動き、装束や面おもて)、囃子方の音……どれか一つでも興味を持って観れば、そこからどんどん広がっていくと思います。

—一人ひとりが思い思いに楽しめばいいと。

観世 能楽師の僕が言うのもなんですけれども、能の世界は本当に深いんですよ。どんな名人でも頂点に上ることは絶対にない。自分のだめなところは分かっている。常に「だめだ! 自分はだめだ!」と思っているんですね。だから、それを補うために稽古に明け暮れ、課題を残しながらみんな亡くなっていく。

能は演劇としての完成度も高いですし、芸術的にも素晴らしい。主観も普遍的で、なおかつスペクタクル性に溢れた臨場感もあります。私たちが努力して、いい舞台をお見せするのは当然ですけれど、能とはそういう深いものなので、まずはご覧いただいて、少しずつでも能の本質を理解していただけたら幸せです。

自らの芸を磨くと同時に、本当の能の良さを広く知ってもらうために、1997年に次代を担う若手能楽師5人で「神遊かみあそび)」というグループを結成しました。「神遊」は若い人もターゲットにしていますので、まずは能楽堂に足を運んでほしいですね。

撮影/木村 佳代子

<プロフィール>

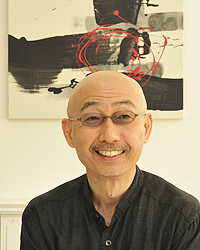

かんぜ しんくろう

1965年、18代家元、観世豊純の長男として東京に生まれる。74年、「東北」で初舞台。観世栄夫氏の「道成寺」。その後「石橋」「乱」「翁頭取」「卒都婆小町」などを披く。97年、若手能楽師5人が集い「神遊」結成。自らの芸を磨くと同時に、能の普及に努める。国立能楽堂講師、重要無形文化財総合指定保持者、日本能楽会理事