家屋もインフラも震度7を想定して耐震化すべき

—能登半島地震が起きて1年3ヶ月余りが過ぎました。復旧の状況はいかがですか?

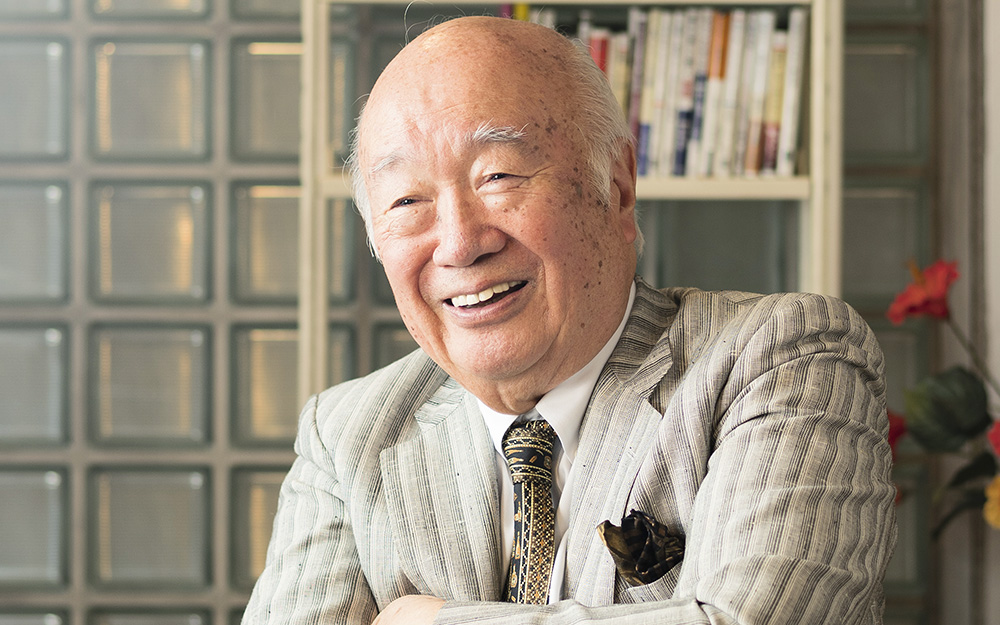

坂口 応急復旧ということで、とにかく道路を通すということがなされてきていますが、しっかりとした復旧はまだこれからです。まずは倒壊した建物を解体・撤去しないと次に進めません。今は一生懸命その作業に取り組んでいるところです。

ただ、解体する建物が親の名義だと、自分の持ち物だとしても相続が発生するので、関係する全員のハンコが揃わないと解体できない。実印が必要だといっても、地震で実印がどこにあるかわからないような状況ですから、そんなことは不可能ですし、裁判沙汰になることも予想されます。

最終的には環境省と法務省が、代表者がその責任を持つという書類を書いて手続きをすれば、権利者全員の同意がなくても、自治体判断で倒壊・焼失した家屋を解体・撤去できることになりました。二の足を踏む自治体が多かったですが、輪島市はそんなことは言ってられないと、12000棟を超える申請のうち約1500棟以上を、その方法で解体する予定です。

—地震が起きて、まず何をされたのですか。

坂口 とにかく庁舎に行かなければと、車を使える状況ではないので、歩いて近くの支所に向かいました。

途中には建物が倒れてその下敷きになって助けを求めている方も大勢いました。住民の皆さんが助け合っている間を、「消防と連携してすぐに助けにきますから、皆さん続けてくださいね」と声をかけながら歩き続けました。

地震が起きたのが午後4時10分ですから、すぐに暗くなりますし、冬ですから寒い。まずは集まってきた職員と避難所の開設と、食べ物の確保に努めました。でも物資が入ってこないんですね。金沢あたりまでは来ているのでしょうけれど、輪島までは来ない。

能登半島は18年前にも震度6強の地震があったので、その経験を活かして物資を備蓄しておく避難所も決めてました。でも避難所となる建物自体が壊れているような状況です。物量を増やすということもありますが、もっと細かく避難所を設置しておかなければならなかったと反省しています。

そして人命救助ですが、「72時間の壁」がありますから、その間にいかに行方不明者を含めて救助できるか。とにかく情報が入ってこないんですよ。通信がまずダメになりましたから、車で行けるところまで行って、そこからは歩いていかないと、どこにどれだけの人が避難したか、あるいは孤立してるかという情報が取れない。消防と警察は主に救助に当たりましたので、自衛隊の人たちが歩いて一戸一戸を捜索し、どこに何人いるかを確認していきました。

最初は、いかにして孤立集落から脱出させるかということに力を入れました。

—地域によっても違いはあると思いますが、震災に対して共通していえるアドバイスはありますか。

坂口 家屋はもちろんですが、インフラも震度7は想定して耐震化すべきだということです。輪島市では一番高いビルが7階建てで、一棟以外は倒壊したり、新耐震基準で建てられた建物でも傾いたりしました。山間地とか海岸沿いといった地域性や支持地盤までの距離など違いはあると思いますが、耐震の基準自体を見直す必要があると思います。