局長に聞く

将来を見据えた市場の再構築を

中央卸売市場長 岡田 至氏

東京都の各局が行っている事業のポイントを紹介してもらう「局長に聞く」。20回目の今回は中央卸売市場長の岡田至氏。都民の食生活を支える基幹的施設である中央卸売市場は都内に11カ所。このうち海外からも観光客が訪れる築地市場はいま、豊洲移転問題で大きくゆれている。一方、流通構造の多様化による取扱量の減少、市場業者の厳しい経営問題、多様化する消費者ニーズへの対応なども大きな課題だ。転換期にある中央卸売市場の将来像等について聞いた。

(聞き手/平田 邦彦)

築地移転問題はいま一度再検証へ

?築地市場の豊洲移転問題が大きな関心を集めています。

確かに現在、この問題が大きくクローズアップされていますが、東京には築地市場を含めて中央卸売市場が11市場あります。取扱いの大小はありますが、それぞれが重要な役割を担い、都民の食生活を支えている、このことをまずご理解いただきたいですね。

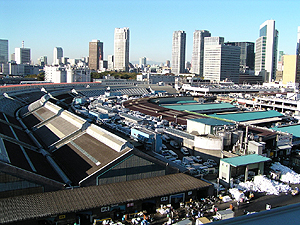

せりの様子(築地市場)

そして、最大の課題となっている築地市場の再整備ですが、これは老朽化、狭あい化への対応について、20年以上前からの紆余曲折があって、最終的に豊洲移転で話がまとまり、予算も認めていただいて進めてきたわけです。

ところが、残念ながら豊洲の移転用地で土壌汚染の問題が起こってしまった。私どもとしては、土壌汚染を完全に除去した上で移転を進める計画でしたが、今般の政治情勢もあり、いったん立ち止まって再検討しようというのが現状です。

?先の第1回定例都議会では、豊洲移転関連の予算の可決に際して、築地での現在地再整備を検討することなどが付帯決議として付されました。

今回、予算を認めていただいたわけですから、豊洲移転が否定されたとは思っていません。ただ、議会として現在地再整備の可能性をもう一度検討するということですから、我々もきちんと対応し、出された検討結果を豊洲移転と比較検討して、最終的な結論を出すことになります。

?市場関係者との合意も重要ですね。

築地市場全景(右奥が青果部)

市場で働くのは我々ではなく、卸、仲卸をはじめとする市場関係者ですから、豊洲移転、現在地再整備、いずれの結果になるとしても、大方の関係者に納得していただく必要があります。しかし、すべての方の賛同を得るというのは現実問題として難しいですから、きちんと説明した上で、意見や要望を聞き、経営上の不安などにも対応していく考えです。

さらに、豊洲に関しては、現在進めている浄化実験を通じて安全性をきちんと証明していくことも重要です。

ただ、築地市場の現状が待ったなしで、何とかしなくてはいけないということでは、関係者の意見は一致しており、できるだけ早く結論を出すことが重要と考えています。

出荷者から選ばれる市場づくりを

?流通構造が変化する中、中央卸売市場の果たす役割は今後、どうなっていくのでしょうか。

現在進めている5カ年計画の「第8次東京都卸売市場整備計画」は今年度が最終年度です。ですから、来年度からの「第9次整備計画」をつくること、これが、築地再整備問題を別にすれば、今年度の一番大きな仕事と言えます。

現在、大田市場は青果では日本一の取扱量で、一人勝ちとなっていますが、市場全体で見れば取扱量は年々減ってきており、仲卸や買参人の数も厳しい経営の中、どんどん減っているのが現状です。

卸売市場が流通の中心にあって、そこを通過する流れしかなかった時代とは違い、今では市場外流通やネット販売など、さまざまな形態の流通が発展しています。

一方、かつては市場を通したものだから安全と満足していた消費者の意識も、近年は原産地表示や鮮度など、安全・安心・おいしさに対する関心が高まっており、新たなニーズへの対応も考えなくてはなりません。

ですから、単にものを流通させる、施設をつくるというのではなく、こうした時代の変化に合わせて、中央卸売市場がどのような役割を担っていくべきか、これをまず、しっかり考えていくことが求められているのです。

?最後に、今後の中央卸売市場の発展に向けた抱負を。

最も強く感じているのは、出荷者から選ばれる市場にしなければいけないということです。今は産地が市場を選ぶ時代、全国の農協、漁協がよい品を高く捌ける市場を選択する時代です。よい品がたくさん集まれば流通コストも下がり、結果的に消費者に新鮮でよい品が行き渡ります。

そのためにも11ある市場の果たすべき役割や施設・機能はどうあるべきか、安全・安心をどう確保すべきか、市場で働く業者の経営をどう考えていくのか、そういった課題に全力で取り組み、将来を見据えた「第9次整備計画」を策定していく考えです。