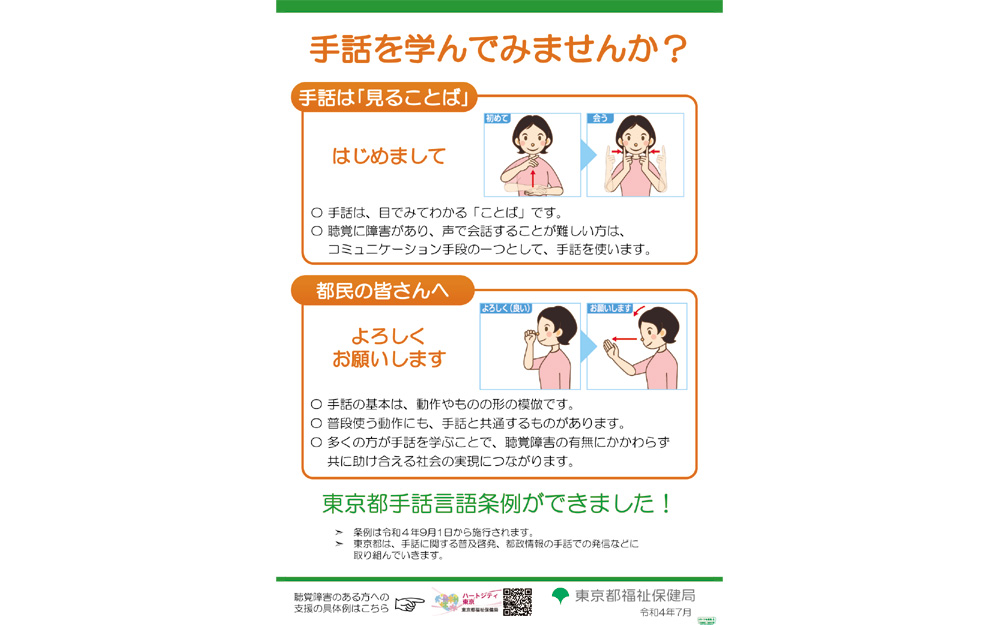

条例普及啓発ポスター

言語としての手話の普及

障害者の権利に関する条約では、言語は音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいうとされ、障害者基本法でも、手話が言語に含まれることが明記されている。

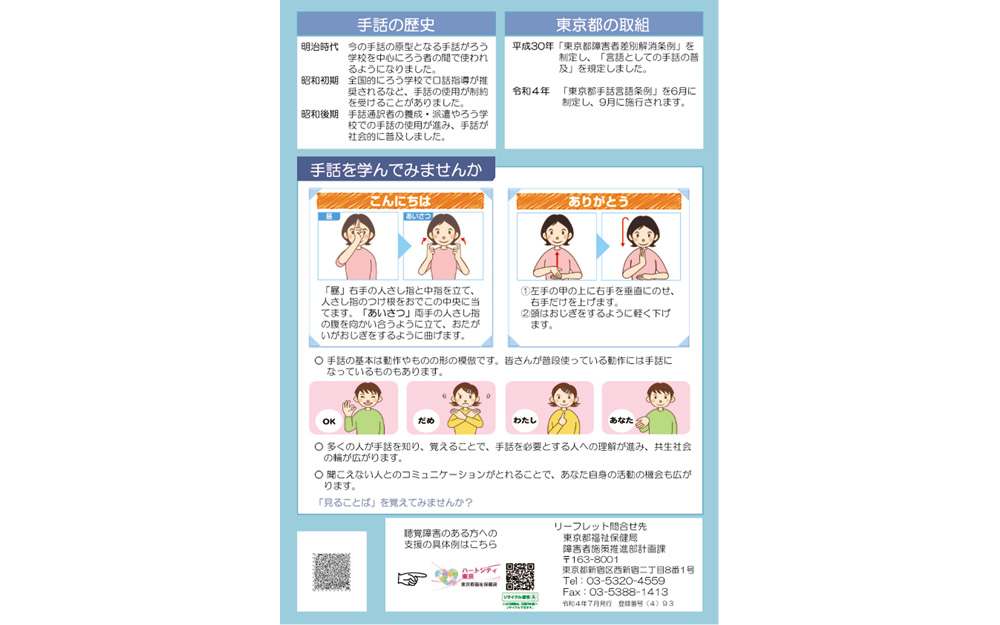

一方で、我が国では、過去の一時期に、全国的にろう学校での口話指導が推奨されるなど、手話の使用について制約を受けることがあった。

東京都は、これまで、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境を整備するため、手話に関するブックレット等を作成し、手話が独自の文法を持つ一つの言語であることを普及してきた。

本年6月の条例制定後は、ポスターやリーフレット、ホームページなどで条例を周知するほか、区市町村等に対する条例に関する説明会を開催し、関係機関と連携して手話に対する理解の促進、取組を進めている。

手話通訳者の確保養成

手話を使用しやすい環境を整備するためには、都民の理解を深め、手話人口のすそ野を広げることが必要である。

東京都は、手話奉仕員の養成や派遣などを行う区市町村の取組を支援するとともに、専門性の高い手話通訳者の養成や広域派遣に係る連絡調整などに取り組んでいる。

また、手話通訳者を目指す人を発掘するための大学生向けイベントを開催している。

条例普及啓発リーフレット

手話を必要とする方の多様性に応じた共生社会の実現

手話を必要とする方は、ろう者に限らず、難聴者や中途失聴者など多様であり、条例は、こうした手話を必要とする全ての人の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現を目指して制定された。

意思疎通に困難を抱える中途失聴・難聴者が、手話を学ぶことで、同じ障害のある人との交流を深め、円滑に意思疎通ができるよう、東京都は、中途失聴・難聴者向けの手話講習会を実施している。また、要約筆記者の養成にも取り組んでいる。

乳幼児期からの切れ目ない支援

難聴児の早期発見・早期療育を推進し、難聴児及びその家族に対して切れ目のない支援を実現するためには、保健、医療、福祉、教育等の関係機関の連携が必要である。

東京都は、聴覚障害者情報提供施設において行われている相談事業の運営を支援している。また、現在、医療機関や療育機関、教育機関等の関係者などで構成する検討会を設置し、難聴児とその家族に対する相談対応や情報提供などを担う中核的機能の在り方について検討を進めている。

ブックレット

デジタル技術を活用したコミュニケーション支援

東京都は、聴覚障害者への対応として、タブレット端末を活用し、文字情報や遠隔手話通訳により窓口対応等を可能とする環境を整備している。

都庁舎や都の事業所に来られた方が、自身のスマートフォンで窓口にあるQRコードを読み取り、遠隔手話通訳を介して職員との意思疎通を行うサービスや、自宅から遠隔手話通訳者を介して都庁等へ電話で問合せする際の電話代理支援を行っている。

さらに、障害特性に応じ、意思疎通を支援する多様なデジタル機器の情報を広く発信するとともに、地域での相談支援体制の強化を図るため、区市町村の職員を対象に最新機器等に関する研修などを実施している。

共生社会実現のために

手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現するため、東京都は、関係機関と連携して、手話に対する理解の促進、手話の普及その他の手話を使用しやすい環境の整備に取り組んでいく。