NIPPON★世界一 (39)

● フリーダム株式会社 ● 2001年設立

● 横浜市神奈川区(研究所) ● 従業員数5名

電磁場発生装置

フリーダム株式会社

日本にある世界トップクラスの技術・技能?。それを生み出すまでには、果たしてどんな苦心があったのだろうか。

過熱蒸気を生み出す「Nano Air」や、白内障など眼病に高い効果を持つ「Eye Love Water」と、革新的な発明品を生み出してきたフリーダム。今回紹介するのは、主に食品保存・輸送に革命を起こす新発明だ。今最も必要とされる震災地支援にも、大きく貢献する可能性を持つ。

(取材/種藤 潤)

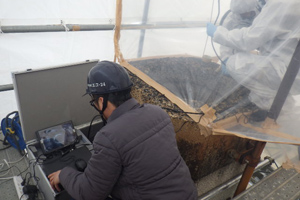

テーブルクロスのような白地のシート。そこに接続されている機械の電源を入れると、一見なんの変化もないが、よく目を凝らすとシートの置かれているテーブルが微細に振動している。そのシートの端を指先で触ってみると、ビビッと電流の走る感触が。

「これが7000ボルトという高電圧です。この電圧をかけることで電磁場エネルギー空間を作り、食材などの細胞劣化を抑えることができます」

高藤恭胤氏は自信を持って、その効果を言い切った。

電磁場エネルギーにより食材の鮮度を保持

電磁場発生装置を内蔵した、食材輸送等に用いられるシステム「Fresh Plus」。取材時に触らせていただいたのもこの製品。用途に応じてシートの大きさを変更し使用する

電磁場の空間に食材を置くと、その食材の細胞内部の水分子が微振動を起こす。この状態だと氷点下(マイナス0?10度内)でも凍結しない現象が起こり、食材の鮮度が落ちにくい状態を保てるという。

「マイナス5?7度は雑菌が繁殖しない温度帯。今までであれば冷凍保存ということになりますが、冷凍すると食材そのものの細胞が傷ついてしまっていました。しかし、このシステムを使えば、食材を冷凍させることなくマイナス温域を保つことができます」

この仕組みを用いた高電圧鮮度保持システム「Flesh Plus」は、既に築地の仲卸業者が大型鮮魚の保存・輸送に活用。都内の有名ホテルの冷蔵庫でも使用されている。シートの大きさを調整すれば、備蓄倉庫やコンテナなど大型貯蔵装置へも対応可能だ。

「品質を維持しながら長期保存できることで、出荷調整がしやすくなり、食品の安定供給が可能になります。さらに廃棄処分も減らせますので、食材の無駄も省けます」

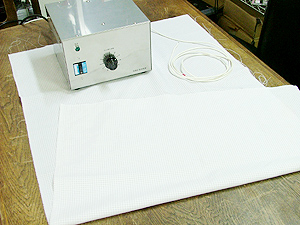

ちなみに、電磁場は人体にも無害であるため、寝具の下に敷き体細胞劣化を防ぐシステム「ZERO MAX」も開発し販売している。

使用する電力量は限りなくゼロに近い

7000ボルトという高電圧を発生させるにもかかわらず、一般家庭での電力で利用は可能。さらに使用する電力量は、限りなくゼロに近いという。

フリーダムCEOの高藤氏

「このシステムの使用電流は、たったの2ミリアンペア。電圧を100ボルトとして計算すると、1ヶ月の消費電力はW(KWh)=IV=2/1000×100(V)/1000=0.0002KWh。東京電力の1ヶ月の電気料金が1KWhあたり22.4円ですから、換算すると1ヶ月3.2円強。ほぼ電力ゼロと言っても大げさではない。スイッチのLEDの使用電気量程度です」

高藤氏は、一般電力からの高電圧を発生させる仕組みと平行して、使用電力に影響する「抵抗」を、限りなくゼロにする構造の開発にも成功した。電力を使わず、より長く鮮度を保てるシステム。まるで夢のようなシステムだが、高藤氏の手によって、論理的にも、そして実際の結果としても、現実のものとなった。

細胞劣化防止の力は震災現場でも活躍する

鮮度が落ちない=人間の細胞も衰えない機能を応用し、寝具の下に取り付ける商品「ZERO MAX」も好評販売中。メーカー希望価格36万円

「私の発明のモットーは、第一は人のため。第二はローコスト。第三は、それをどれだけ活用するかです」

本紙でも過去2回紹介してきたように、高藤氏はこれまで数々の革新的な製品を生み出してきた。今まで発明した数は130を超える。

「夢を描き、その過程を描き、実際に形にしていくのが発明家という職業です。そして形にしていくなかで、また異なる発明の手がかりが見え始め、新たに形にしていく。それが発明の魅力であり、難しさであり、面白さです」

今回の電磁場発生装置も、そもそもは臓器移植における臓器保存方法を相談されたことがきっかけとなり、食材保存へとシフトしたという。そして、まだまだ応用する場はあるとその可能性を示唆する。

「東日本大震災の被災地でも、食材輸送や保存はもちろん、亡くなった方の遺体の保存など、多くの場で使用していただけるはずです」

ちなみに高藤氏は、このシステムとは別の発明品も、被災地に提供する予定。全ては「人のため」。未曾有の災害が起こった今、氏の発明品はますます求められるだろう。